概要

mongoDBのレプリカセットを構築する際に、docker-composeをつかって、複数のコンテナを立ち上げる方法をまとめます。

docker-composeを使うことで、複数のコンテナの設定の記述と、コンテナ起動、停止が楽にできるため、ローカル環境などで軽くmongoDBのレプリカセットを構築したいときは非常に便利です。

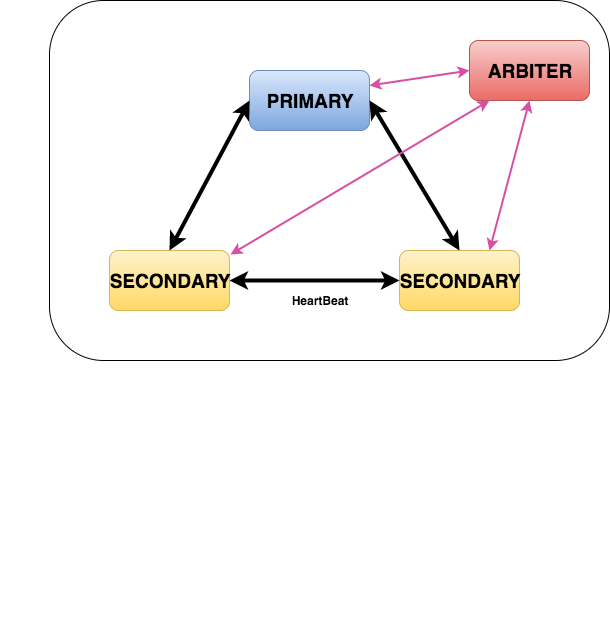

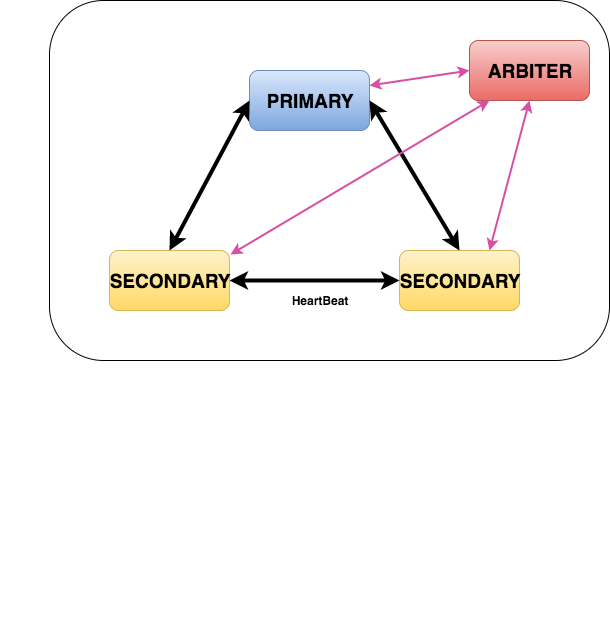

今回は下記構成で1セットのレプリカセットを作ります。

mongod primary secondary合わせて計3コンテナ用意し、それぞれに ホスト環境の30001, 30002, 30003ポートを割り当てます。

primayノードが死んだときに、次のprimaryノードを決定するために必要なarbiterノードを1コンテナ作り、30004ポートを割り当てます。

環境

今回のレプリカセット構築における環境は以下のとおりです。

macOS sierra 10.12.5

docker: 17.03.1-ce

docker-compose 1.11.2

mongoDB 3.4.5

docker-compose.ymlを記述する

さっそく、4つ分のコンテナの設定をdocker-compose.ymlに記述していきます。

ここでは、使用するmongoのdockerイメージはmongo公式のリポジトリのものを使います。

https://hub.docker.com/_/mongo/

docker-compose.yml

version: "3"

services:

mongod001:

container_name: mongors001

image: mongo:3.4.5

command: mongod --replSet rs1 --noprealloc --smallfiles

ports:

- "30001:27017"

mongod002:

container_name: mongors002

image: mongo:3.4.5

command: mongod --replSet rs1 --noprealloc --smallfiles

ports:

- "30002:27017"

mongod003:

container_name: mongors003

image: mongo:3.4.5

command: mongod --replSet rs1 --noprealloc --smallfiles

ports:

- "30003:27017"

mongoa001:

container_name: mongoa001

image: mongo:3.4.5

command: mongod --replSet rs1 --noprealloc --smallfiles

ports:

- "30004:27017"

こんな感じでservices配下に レプリカセット用のmongodノード3台、arbiterノード1台分の記述をしていきます。

imageは mongo:3.4.5と書くことで、前述した公式mongoリポジトリの3.4.5タグのイメージを取ってきます。

mongoのコンテナを立ち上げると、デフォルトでコンテナ内の27017ポートを利用する*1ため、各ノード毎に

“{ホストのポート番号}:27017” と記述してホストのポートと各コンテナ内のポートを紐付けます。

各コンテナのcommandで、実際にコンテナ内で起動するコマンドを記述します。

本稿では、レプリカセットの名前をrs1とします。

docker-composeでコンテナを立ち上げる

docker-composeでコンテナを立ち上げる準備ができたので、実際に立ち上げてみます。

docker-compose upコマンドで、実行しているディレクトリにあるdocker-compose.ymlファイルを読み込み、コンテナを立ち上げていきます。

今回はバックグラウンドで立ち上げるため、docker-compose up の-dオプションを付けます

# バックグラウンドでコンテナ立ち上げ

$ docker-compose up -d

Starting mongors002

Starting mongoa001

Starting mongors001

Starting mongors003

立ち上げ自体はコレだけです。 念のため、正常に立ち上がったか、docker-compose psコマンドで確認してみます。

$ docker-compose ps

Name Command State Ports

------------------------------------------------------------------------------

mongoa001 docker-entrypoint.sh mongo ... Up 0.0.0.0:30004->27017/tcp

mongors001 docker-entrypoint.sh mongo ... Up 0.0.0.0:30001->27017/tcp

mongors002 docker-entrypoint.sh mongo ... Up 0.0.0.0:30002->27017/tcp

mongors003 docker-entrypoint.sh mongo ... Up 0.0.0.0:30003->27017/tcp

指定したとおり、4つのコンテナが正常に上がっているのを確認できました。

ここでStateがUpになっていない場合は、docker-compose logsでエラーを確認して対処します。

各コンテナに紐付けられているポートも30001〜30004まで紐付けられているので、続いてはレプリカセットの設定を進めていきます。

mongoのレプリカセットを初期化する。

早速、起動したmongoコンテナに接続してmongoのレプリカセットの設定を行っていきます。

mongors001 という名前のコンテナに接続するため、 ホストのmongoコマンドを叩いて30001ポートに接続します。

# ホスト(mac)で実行

$ mongo --port 30001

# レプリカセット初期化

> rs.initiate

# ステータス確認

> rs.status()

{

"set" : "rs1",

"date" : ISODate("2017-06-20T15:04:39.227Z"),

"myState" : 1,

"term" : NumberLong(17),

"heartbeatIntervalMillis" : NumberLong(2000),

"optimes" : {

"lastCommittedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971077, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"appliedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971077, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"durableOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971077, 1),

"t" : NumberLong(17)

}

},

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "mongors001:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 24,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1497971077, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDate" : ISODate("2017-06-20T15:04:37Z"),

"infoMessage" : "could not find member to sync from",

"electionTime" : Timestamp(1497971056, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-06-20T15:04:16Z"),

"configVersion" : 7,

"self" : true

}

],

"ok" : 1

}

レプリカセットメンバー追加

> rs.add("mongors002:27017")

> rs.add("mongors003:27017")

arbiterメンバ追加

> rs.addArb("mongoa001:27017")

これでレプリカセットの初期化と、secondaryノード、arbiterノードの追加ができました。

細かいところは省きますが、 最後にrs.status()を確認すると下記のようにmembersに各ノードが追加されているのを確認できます。

> rs.status()

{

"set" : "rs1",

"date" : ISODate("2017-06-20T15:07:46.407Z"),

"myState" : 1,

"term" : NumberLong(17),

"heartbeatIntervalMillis" : NumberLong(2000),

"optimes" : {

"lastCommittedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"appliedOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"durableOpTime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

}

},

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "mongors001:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 211,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDate" : ISODate("2017-06-20T15:07:38Z"),

"electionTime" : Timestamp(1497971056, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-06-20T15:04:16Z"),

"configVersion" : 11,

"self" : true

},

{

"_id" : 1,

"name" : "mongors002:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 114,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDate" : ISODate("2017-06-20T15:07:38Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("2017-06-20T15:07:38Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-06-20T15:07:44.551Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-06-20T15:07:43.562Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"configVersion" : 11

},

{

"_id" : 2,

"name" : "30002:27017",

"health" : 0,

"state" : 8,

"stateStr" : "(not reachable/healthy)",

"uptime" : 0,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(0, 0),

"t" : NumberLong(-1)

},

"optimeDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-06-20T15:07:44.553Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("1970-01-01T00:00:00Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"lastHeartbeatMessage" : "Invalid argument",

"configVersion" : -1

},

{

"_id" : 3,

"name" : "mongors003:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 74,

"optime" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDurable" : {

"ts" : Timestamp(1497971258, 1),

"t" : NumberLong(17)

},

"optimeDate" : ISODate("2017-06-20T15:07:38Z"),

"optimeDurableDate" : ISODate("2017-06-20T15:07:38Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-06-20T15:07:44.551Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-06-20T15:07:43.568Z"),

"pingMs" : NumberLong(0),

"configVersion" : 11

},

{

"_id" : 4,

"name" : "mongoa001:27017",

"health" : 1,

"state" : 7,

"stateStr" : "ARBITER",

"uptime" : 7,

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-06-20T15:07:44.550Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-06-20T15:07:43.720Z"),

"pingMs" : NumberLong(1),

"configVersion" : 11

}

],

"ok" : 1

}